Cómo citar este artículo:

Sánchez Hernando B, Gracia Saz L, Badía Manzano I, Gran Justicia M, Gras Nieto E, Gea Caballero V. Enfermería Comunitaria y salud ambiental. Cuidando del medio ambiente, cuidando comunidades. RIdEC 2024; 17(Supl. 1):31-5.

Fecha de recepción: 26 de mayo de 2024.

Fecha de aceptación: 9 de septiembre de 2024.

Autores

1 Beatriz Sánchez Hernando

2 Lucía Gracia Saz

3 Isaac Badía Manzano

4 Marta Gran Justicia

4 Elvira Gras Nieto

5 Vicente Gea Caballero

- Enfermera Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Miralbueno (Zaragoza). Universidad Internacional de Valencia. España

- Residente Enfermería Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Miralbueno (Zaragoza). España

- Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. CSI Villajoyosa (Alicante) España

- Enfermera Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Altea (Alicante). España

- Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Internacional de Valencia. España

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Resumen

Unas de las competencias de las enfermeras comunitarias es la vigilancia de la salud ambiental y la planificación y desarrollo de acciones de promoción de la salud en la población. Para ello, debe de conocer las características del medio ambiente en el que desarrolla su trabajo, sobre todo, aquellas que condicionen la salud de la población. Algunos de los factores ambientales que afectan al cambio climático, como las temperaturas extremas, una incorrecta gestión de residuos y el empeoramiento progresivo de la calidad del aire y del agua, que suponen una amenaza para la salud de las personas pueden ser trabajados desde la Atención Primaria de Salud y en colaboración con las entidades locales para implementar med,idas de prevención y de Educación para la Salud, priorizando grupos especialmente sensibles. Por otra parte, el reconocimiento de hechos y prácticas sostenibles, así como la recomendación de activos para la salud ambiental dentro de los territorios ayudará a fomentar y promover actividades salutogénicas que mejoren la salud y el bienestar del medio ambiente y de la ciudadanía.

Palabras clave: salud ambiental; Enfermería en Salud Comunitaria; medio ambiente y Salud Pública; cambio climático; Atención Primaria de Salud; servicios de salud comunitaria.

Abstract

Community Nursing and Environmental Health. Caring for the environment, caring for communities

One of the competences of community nurses is monitoring Environmental Health and planning and developing actions of health promotion in the population. For this, they must have knowledge of the characteristics of the environment where they carry out their work, particularly of those which condition population health. Some of the environmental factors with impact on climate change, such as extreme temperatures, an inadequate waste management, and the progressive worsening in the quality of air and water, which represent a threat for the health of people, can be worked upon from Primary Care and in collaboration with local organizations, in order to implement measures for prevention and Health Education, prioritizing those groups which are particularly sensitive. On the other hand, the acknowledgement of sustainable actions and practices, as well as the recommendation of assets for environmental health within the territories, will help to encourage and promote salutogenic activities to improve the health and wellbeing of the environment and the population.

Key words: Environmental Health; Community Health Nursing; environment and Public Health; climate change; Primary Care; community health services.

Introducción

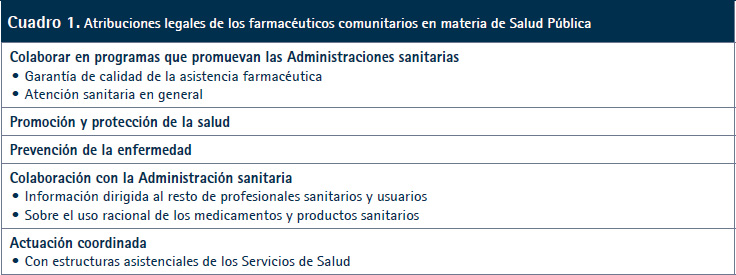

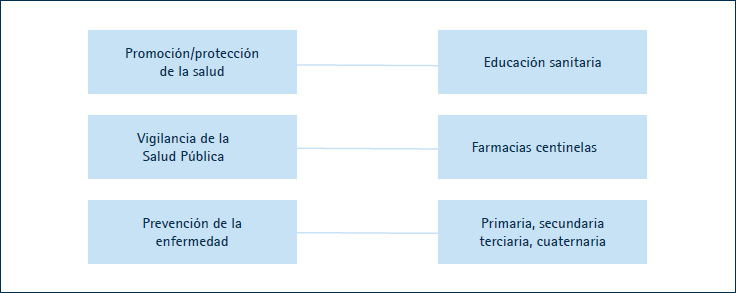

La Enfermería Comunitaria se ocupa del abordaje de las personas, familias y comunidades desde un enfoque salutogénico que prima la salud, su promoción, mantenimiento y potenciación mediante el empoderamiento de las personas en su autocuidado. Una disciplina que no puede entenderse desligada del cuidado del entorno en el que viven las personas y conviven en comunidades. De este modo, las enfermeras comunitarias tienen entre sus competencias la vigilancia de la salud medioambiental, la planificación y el desarrollo de acciones sobre la salud ambiental, la colaboración en la gestión de actividades de inspección y registro sanitario de alimentos, establecimientos públicos y medioambiente, así como la capacidad de reconocer y favorecer la situación ambiental y el impacto en salud del medioambiente (1). El desarrollo de estas competencias se puede realizar directamente desde Atención Primaria, pero también desde la comunidad junto con otros sectores, como son las administraciones locales y asociaciones, y en colaboración con las unidades de Salud Pública.

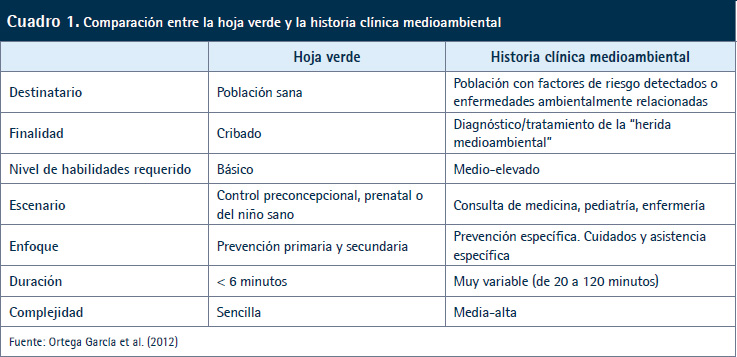

En este sentido, la Sanidad Ambiental pone de relieve los problemas ambientales existentes en el territorio, lo cual debería ser aprovechable desde las consultas de Atención Primaria para poder realizar labores de estudio y prevención a nivel individual, grupal y comunitario y con las administraciones locales en aquellos eventos que puedan suponer un factor de riesgo o una amenaza para la salud.

Desarrollo

Para que las enfermeras comunitarias puedan llevar a cabo las recomendaciones adecuadas en protección y promoción de la salud y prevención de la enfermedad es necesario que conozcan a fondo las características ambientales del entorno, tanto los problemas o amenazas, como sus retos y oportunidades, para así poder tomar las mejores decisiones (2).

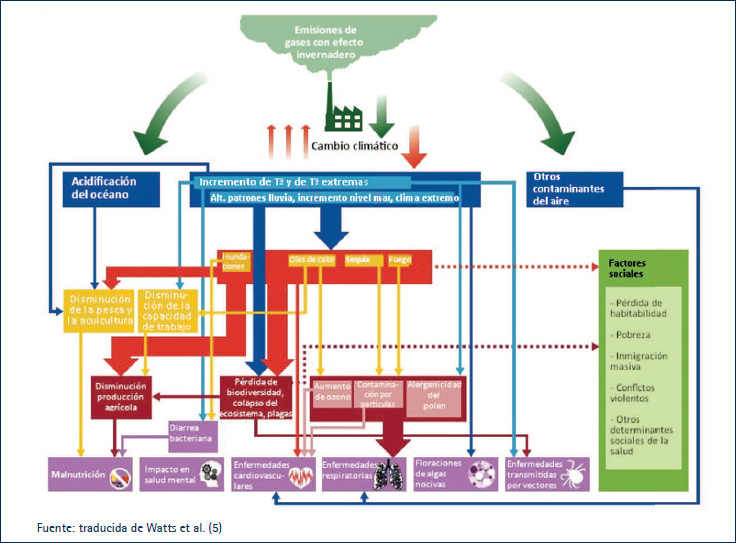

En este sentido, se puede observar el medio ambiente y sus problemas, que condicionan la salud de las poblaciones, a través de varios escenarios concretos, como son las temperaturas extremas, el uso y la gestión de residuos, la calidad del aire y la calidad del agua.

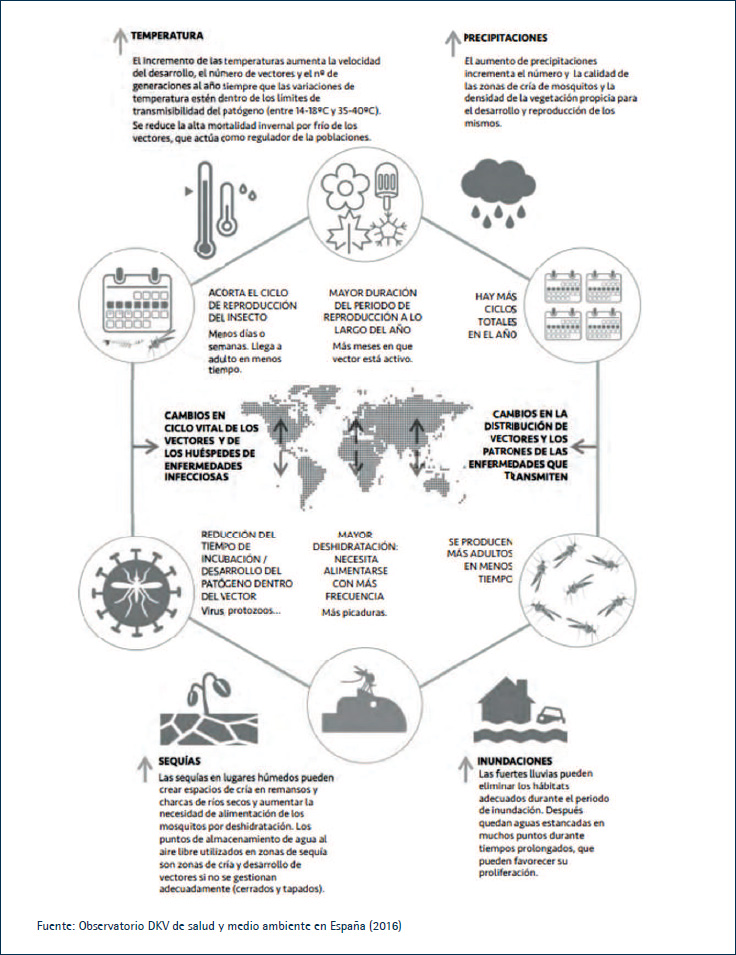

Entrando en detalle de los factores climáticos mencionados, el cambio climático en el planeta es un hecho innegable y, como consecuencia de ello en España, uno de los cambios observables es la consecución de periodos con temperaturas extremas.

La exposición a temperaturas ambientales elevadas puede provocar sin duda una respuesta fisiológica insuficiente del sistema termorregulador del organismo. En este sentido, el Equipo de Atención Primaria, gracias a la información y a las alertas que se hacen llegar desde Salud Pública (3), es el encargado de mediar y difundir la información a la población sobre los efectos del calor excesivo, identificando a los grupos de riesgo, como pueden ser la infancia y los adultos mayores, y, además, dando información y Educación para la Salud sobre las medidas de protección y prevención.

Otro de los factores que afecta a la salud de la población es la gestión correcta de residuos. Según la World Wildlife Fund (WWF) (4), el plástico representa el 95% de los residuos que flotan en el Mediterráneo, la mayor parte proveniente de Turquía y España, seguidos de Italia, Egipto y Francia, países donde los turistas incrementan la basura marina en un 40% cada verano. El impacto de esta contaminación repercute en el entorno, tanto a nivel macro, como a nivel micro, de hecho, se estima que el 18% de las poblaciones de atún y pez espada tienen restos de plásticos en sus estómagos, lo cual afecta al consumo humano. A este respecto, un reciente estudio de la Universidad de Newcastle (5) evidenció, tras analizar la sangre de 22 sujetos, que 17 presentaron cinco polímeros diferentes, los componentes básicos del plástico. En cifras globales, la concentración de partículas de plástico en la sangre de los 22 donantes ascendió a una media de 1,6 microgramos por mililitro. Ante estos datos parece mandatorio priorizar acciones en la reducción del vertido de plásticos al medio ambiente a nivel global e intersectorial, pero también local, donde las enfermeras comunitarias ejercen una importante labor de concienciación y competencia en gestión de residuos, mediante la Educación para la Salud y la acción comunitaria, en la que convergen ayuntamientos, técnicos y la propia comunidad.

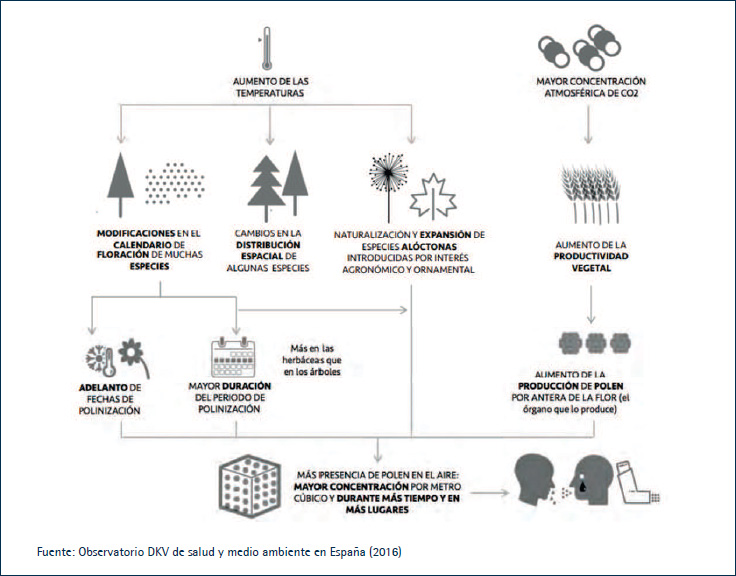

Respecto a la calidad del aire, a medida que la urbanización y la industrialización avanzan, la contaminación atmosférica se ha convertido en un problema cada vez más urgente. Comprender y abordar la calidad del aire se ha vuelto fundamental para proteger la salud de las comunidades en todo el mundo. La contaminación del aire se caracteriza por la presencia de cuatro contaminantes principalmente, que merecen una atención específica debido a su impacto en la salud: las partículas suspendidas en el aire, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Estos contaminantes no solo tienen efectos directos en la salud humana, sino que también contribuyen significativamente al cambio climático. Este último, a su vez, influye en factores meteorológicos como la humedad y la temperatura, los cuales juegan un papel fundamental en la determinación de la calidad del aire exterior (6). Se han identificado ciertos grupos de la población que son especialmente susceptibles a los efectos adversos de la contaminación del aire en su salud. Entre estos grupos se encuentran adultos mayores, la etapa de la infancia, mujeres embarazadas, personas con enfermedades respiratorias, cardiacas o metabólicas como la diabetes, individuos con sobrepeso u obesidad, aquellos con bajos ingresos económicos, hábito tabáquico, personas que realizan trabajos físicos al aire libre de forma habitual, así como trabajadores expuestos al tráfico o a la contaminación industrial. Por tanto, adoptar medidas que tengan en cuenta a estos grupos específicos contribuirá de manera significativa a una reducción más efectiva del impacto negativo de la contaminación del aire en la Salud Pública (7). En este sentido, Sanidad Ambiental y las enfermeras comunitarias comparten el desafío de promover la salud y prevenir enfermedades relacionadas con la calidad del aire mediante la educación y la sensibilización a la población general; identificando riesgos y grupos vulnerables; apoyando y ejecutando políticas sanitarias relacionadas con la salud ambiental; monitorizando los efectos de la contaminación del aire; y realizando intervenciones directas en la comunidad.

Como ya se ha demostrado, las aguas residuales son un excelente indicador de la salud ambiental de los territorios. Con el análisis de estas, no solo se puede controlar algunas sustancias contaminantes, como tóxicos, microplásticos, etc., sino que también se puede cuantificar los metabolitos activos e inactivos de algunos fármacos; además de encontrar las secuencias de ARN de algunos virus y/o agentes infecciosos. Por tanto, podría decirse que todo queda disuelto en el agua.

El agua es un gran predictor de riesgos y de enfermedades para las diferentes poblaciones. De hecho, durante la pandemia por COVID-19 se observó la asociación entre la presencia del ARN del virus en aguas fecales y las diferentes olas y brotes de enfermedad (8), considerando el análisis de las aguas como una excelente herramienta para predecir brotes epidémicos.

Además, en este artículo se pudo comprobar cómo afectan algunas prácticas positivas para la salud, como la vacunación, en el curso de la enfermedad, sin detectar cambios en el agua.

El análisis del agua permitiría, por tanto, detectar oscilaciones y niveles basales de un sinfín de sustancias que podrían suponer un riesgo para la salud de la población. Ello facilitaría adecuar la planificación en salud, en función de estos contaminantes ambientales que, a día de hoy, aunque son tenidos en cuenta, no cuentan con la prioridad a la hora de realizar estrategias de prevención y Educación para la Salud con la población.

Además, mediante la comparación de los factores ambientales encontrados en el agua con la salud general de la población, se podrían identificar prácticas beneficiosas para la salud por parte de los territorios que las realizan y compartirlas con otros territorios similares.

En este sentido, aunque todos los territorios deberían de poder beneficiarse de las ventajas que supone un adecuado control de las aguas, no todos los territorios cuentan con la capacidad para asumir tareas como la toma de muestras y el posterior análisis. Es por ello, que la colaboración entre las diferentes administraciones locales y la Atención Primaria de Salud es clave. Las enfermeras comunitarias pueden asumir un papel protagonista en el control de las aguas y posterior desarrollo de políticas de prevención de la salud para la población, adecuando el mensaje a los diferentes hallazgos, de manera rápida y actualizada.

Por último, y sin olvidar la relación entre los determinantes sociales de la salud y el cambio climático, se sabe que este último está afectando de manera desigual a las poblaciones, siendo de nuevo los más pobres los más perjudicados, lo cual provoca aún más inequidades en salud. Las sequías y plagas también suben los precios de los alimentos frescos impidiendo el acceso a estos productos a muchas personas. Además, el entorno laboral de las personas que trabajan en diferentes sectores se está endureciendo debido a que se ejerce bajo condiciones ambientales cada vez más extremas.

También los entornos residenciales se hacen eco de estas inequidades, ya que pueden ser refugios climáticos para algunas personas (piscinas y aires acondicionados) y zonas de riesgo para otras (problemas estructurales y de aislamiento). Siguiendo esta línea argumental, las enfermeras comunitarias han de responder a esta problemática del cambio climático con el enfoque que siempre la ha definido como disciplina, con una base salutogénica basada en los determinantes sociales de la salud, integral e integradora que asegure la equidad en la atención a la salud y el cambio climático (9).

Desde la Atención Primaria de Salud, las enfermeras comunitarias miran al medio ambiente promoviendo la adopción de hábitos sostenibles. Algunos de ellos tienen que ver con la disminución de emisiones, que aúna el respeto por el medio ambiente con las conductas cardiosaludables como son el transporte a pie o en bicicleta. Siguiendo esta línea argumental, en función de las recomendaciones sobre alimentación sostenible del Ministerio de Consumo (10), la promoción de hábitos de alimentación vuelve a aunar sostenibilidad y beneficio para la salud, promoviendo la alimentación de temporada y de kilómetro cero, de cultivo sostenible y con un uso responsable de los recursos.

En este sentido, la OMS ofrece una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos para crear entornos alimentarios saludables y fomentar prácticas alimentarias saludables que incluyen conceptos de participación comunitaria y potenciación del comercio y del tejido social, como son la incentivación de los productores minoristas, la reformulación sobre el contenido de los alimentos, su comercialización y su etiquetado, la aplicación de medidas especiales en ciertos momentos de la vida de los individuos y la inclusión de políticas nacionales para promover la alimentación saludable (11).

Poniendo la vista de nuevo sobre el terreno, el mapeo de activos, la colaboración con las administraciones locales, la participación activa de la comunidad, permite identificar y priorizar los problemas ambientales locales, lo cual facilita la adopción de medidas que protegen la salud y promueven el bienestar de los ciudadanos, así como la implementación de programas de educación ambiental que faciliten prácticas saludables, como la gestión eficaz de residuos, el uso eficiente de recursos y la reducción de la contaminación (12). Por otra parte, las enfermeras comunitarias acompañan a las comunidades en la identificación de activos de salud. Son muchas las personas que identifican y relacionan entornos en la naturaleza como factores protectores y generadores de salud y abogan por su promoción y protección. Desde los centros de salud se ha de acompañar a la sociedad en la búsqueda e identificación de activos y fortalezas que ayuden a adaptarse al cambio climático.

Por último, los sistemas sanitarios del mundo tienen que dar ejemplo en sostenibilidad y cuidado del planeta al resto de sectores. La efectividad y el progreso de los sistemas de salud debe ir unida a su eficiencia energética, bajo consumo de recursos naturales, uso de energías renovables y disminución de emisiones de CO2. La Alianza para la Acción Transformadora sobre clima y Salud tiene como principal objetivo impulsar y sostener el progreso y la ambición en sistemas de salud resilientes y bajos en carbono (y sus cadenas de suministro). Muchos países, y entre ellos España, ya se han comprometido formalmente a desarrollar sistemas de salud sostenibles, resilientes al clima y con bajas emisiones de carbono (13).

Por todo ello, la salud ambiental y la participación comunitaria se entrelazan a la hora de construir entornos más saludables y sostenibles.

Conclusión

En conclusión, la alianza entre los profesionales de Sanidad Ambiental y las enfermeras comunitarias, como parte del equipo de Atención Primaria, es importante para la protección y promoción de la salud frente a los factores de riesgo ambientales.

La comprensión de cómo el cambio climático, el consumo sostenible, la adecuación del agua, la calidad del aire y otros aspectos del entorno pueden impactar directamente en la salud de la población permite realizar intervenciones más efectivas y coordinadas. Como se ha desarrollado a lo largo de este artículo, al trabajar de manera colaborativa, se pueden identificar y abordar los riesgos ambientales, educar a la comunidad en prácticas más sostenibles y saludables para el medio ambiente y promover políticas que protejan los entornos donde convivimos. La salud ambiental y la salud humana están íntimamente vinculadas, y su abordaje integral es esencial para garantizar un futuro saludable y sostenible para todos.

Conflictos de intereses

Ninguno.

Financiación

Ninguna.

Bibliografía

1. Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. Boletín Oficial del Estado (BOE) [internet] núm. 157, de 29 de junio de 2010. [citado 16 sep 2024]. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/29/pdfs/BOE-A-2010-10364.pdf

2. Ordóñez-Iriarte JM, Gea-Caballero V. Salud Ambiental y Atención Primaria: una sinergia necesaria. RIdEC. [internet] 2023 [citado 16 sep 2024]; 16(1):4-6. Disponible en: https://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/ridec/313-ridec-2023-volumen-16-numero-1

3. Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud [internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2022. [citado 16 sep 2024]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltas- Temp/2022/docs/Plan_Calor_2022.pdf

4. Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF. Una trampa de plástico. Liberando de plástico el Mediterráneo. WWF [internet] 2018. [citado 16 sep 2024]. Disponible en: https://www.wwf.es/?47062/Segn-WWF-el-Mediterrneo-est-en-peligro-de-convertirse-en-una-trampa- de-plstico

5. Leslie HA, van Velzen MJM, Brandsma SH, Vethaak AD, García-Vallejo JJ, Lamoree MH. Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood. Environ Int. 2022; 163:107199. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2022.107199

6. Ministerio de Sanidad. Impacto sobre la salud de la calidad del aire en España [internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2019. [citado 16 sep 2024]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/PLAN_AIRE_Medida_5_19_12_27.pdf

7. Ministerio de Sanidad. Elaboración de recomendaciones asociadas a la calidad del aire [internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2029 [citado 16 sep 2024]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/PLAN_AIRE_Medida_4_19_12_27.pdf

8. López-Peñalver RS, Cañas-Cañas R, Casaña-Mohedo J, et al. Predictive potential of SARS-CoV-2 RNA concentration in wastewater to assess the dynamics of COVID-19 clinical outcomes and infections. Sci Total Environ. 2023; 886:163935. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163935

9. Organización Mundial de la Salud (OMS). Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Un marco conceptual para la Acción sobre los determinantes sociales de salud [internet]. Ginebra: OMS; 2007. [citado 16 sep 2024]. Disponible en: https://www.who.int/social_determinants/ resources/csdh_framework_action_05_07.pdf

10. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles complementadas con recomendaciones de actividad física para la población española. Come Sano, Muévete y Cuida de tu planeta. [internet]. Madrid: Ministerio de Consumo; 2023. [citado 16 sep 2024]. Disponible en: https://www.aesan.gob.es/ AECOSAN/docs/documentos/nutricion/RECOMENDACIONES_DIETETICAS.pdf

11. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Dietas saludables y sostenibles. Principios rectores. FAO [internet] [citado 16 sep 2024]. Disponible en: https://openknowledge.fao.org/items/d4cf3510-c1b3-4e35-b2c8-0bf6331e72f4

12. Chinchilla Barrantes NP. Participación comunitaria en un proyecto ambiental: grasas residuales de cocina. RB [internet]. 2021 [citado 16 sep 2024]; 32(2). Disponible en: https://revistas.uned.ac.cr/index.php/biocenosis/article/view/3910

13. Organización Mundial de la Salud (OMS). Alianza para la Acción Transformadora sobre Clima y Salud (ATACH) [internet]. Glasgow: OMS; 2022. [citado 16 sep 2024]. Disponible en: https://www.who.int/initiatives/alliance-for-transformative-action-on-climate-and-health