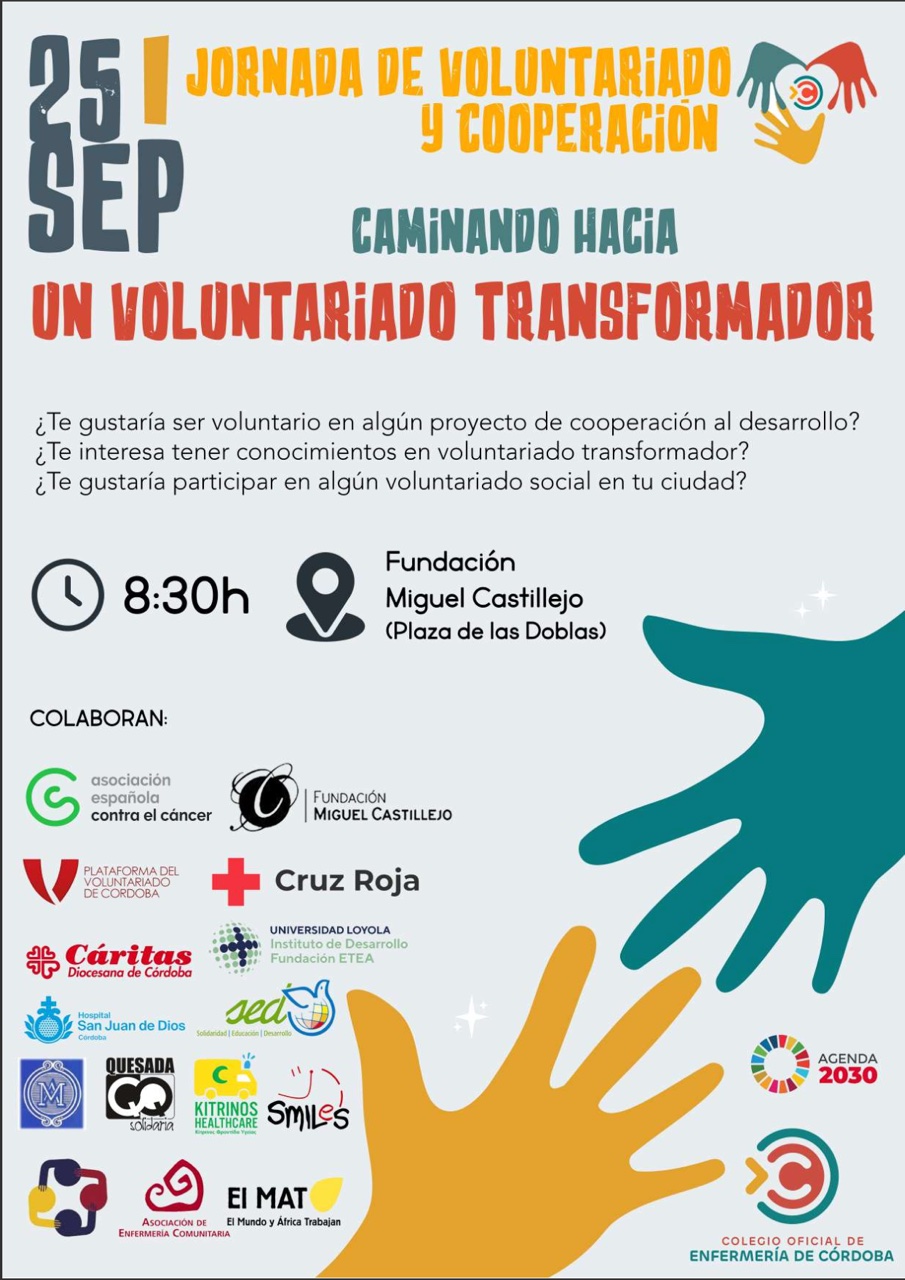

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba celebrará el 25 de septiembre, en la sede de la Fundación Miguel Castillejo, su I Jornada de Voluntariado y Cooperación bajo el lema “Caminando hacia un voluntariado transformador”, con el objetivo de dar a conocer experiencias de enfermeras cordobesas en distintos proyectos locales, nacionales e internacionales, poner en valor el poder transformador del voluntariado, generar un espacio de encuentro y sinergias, y promover acciones alineadas con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

En estas jornadas también participa la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC). Por una parte, en la organización, a través de la socia de la AEC y vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba, Dori Muñoz Alonso. Y, además, con la intervención de Albert Llorens Garcia, coordinador del Equipo de Trabajo AEC Voluntariado y Cooperación para el desarrollo, que impartirá el taller: “Otras miradas, otras realidades: migrar en un mundo de fronteras culturales”, un espacio de reflexión sobre la influencia de la construcción cultural en la práctica enfermera ante la migración forzada, fomentando la deconstrucción de prejuicios y el desarrollo de una atención integral, empática, humanizada y culturalmente competente.

Puedes consultar el programa completo aquí.